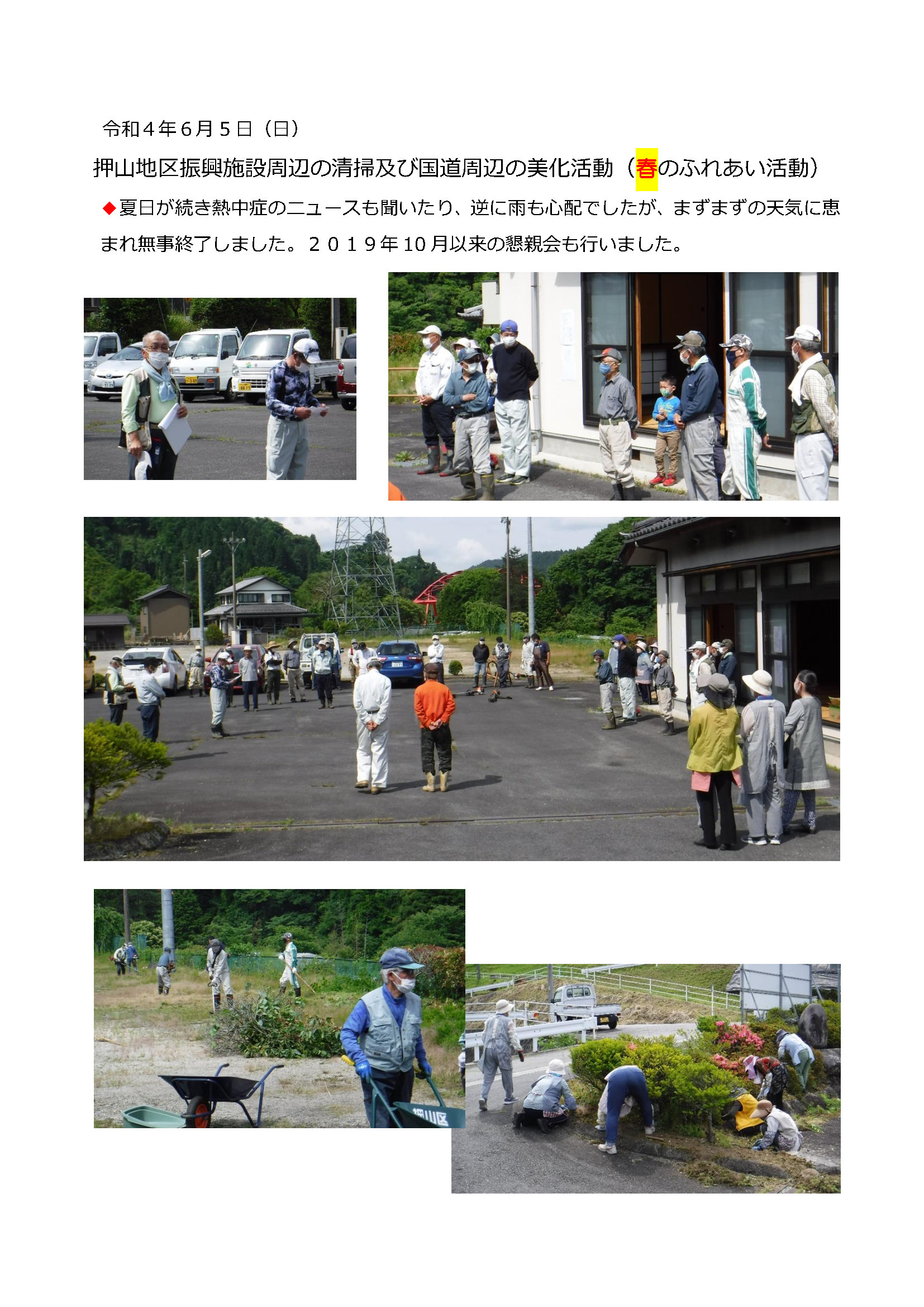

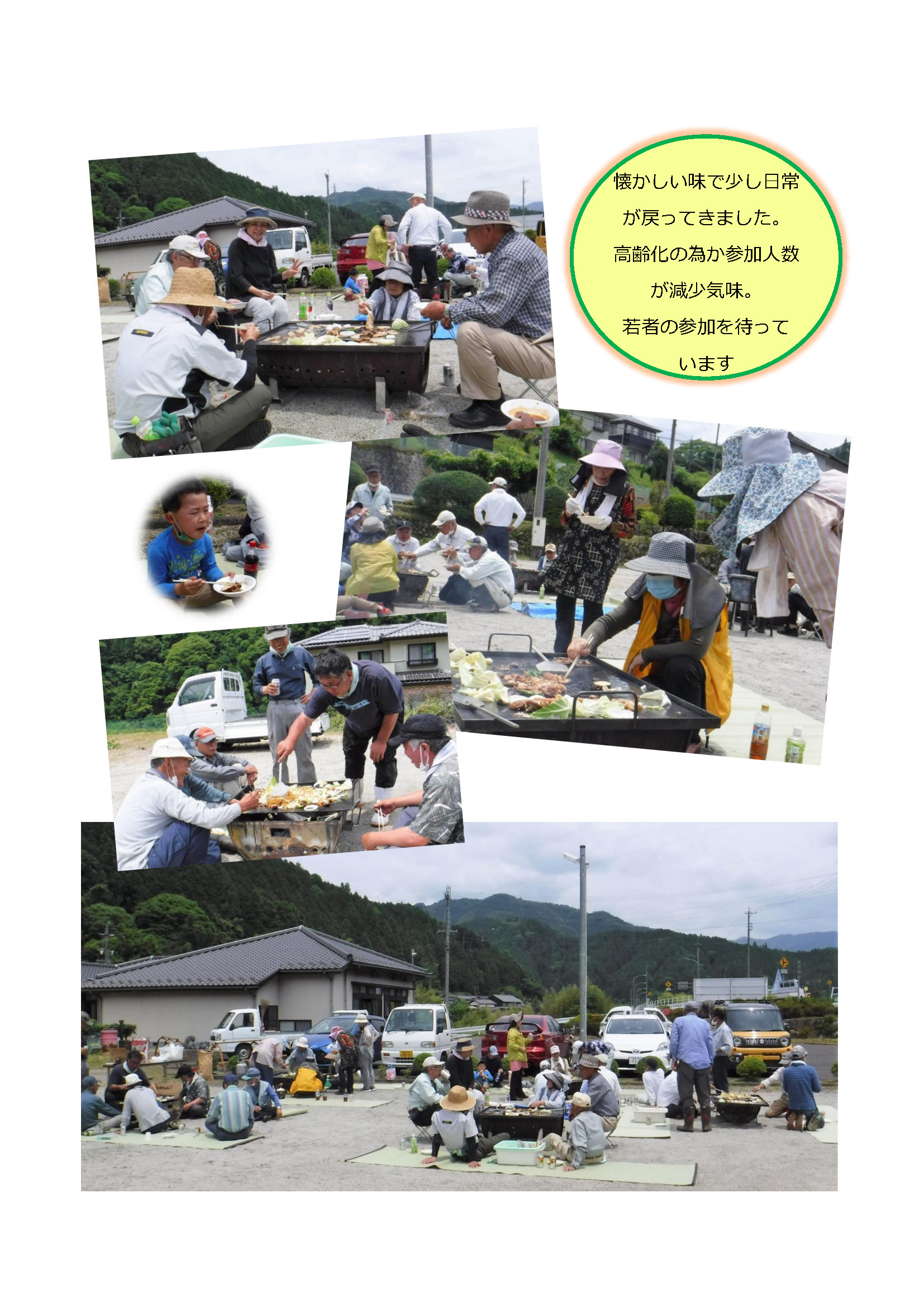

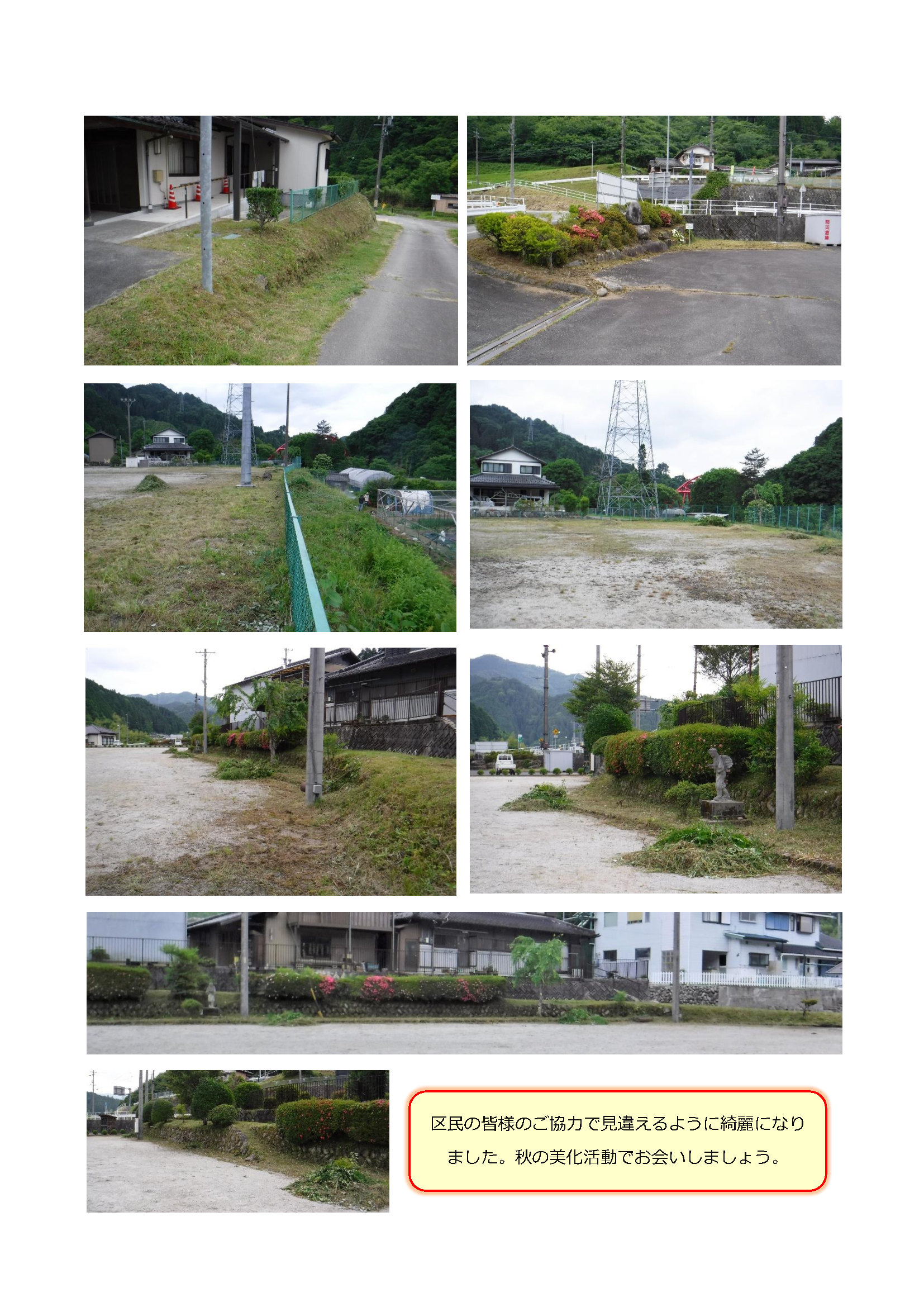

ブログ (572)

夏休みの日記

【 夏休みの日記 】

これは稲武小学校のⅯO君の夏休みの日記です。

みんなも楽しい夏休みの思い出を残そう!

朝、道を歩いてたら犬がひっくり返っていました。

でもよく見たら・・・

犬ちゃう カモシカやん!

ぼくはびっくりして関西弁みたいになりました。

どうしようと思い、としお君やかつひと君に電話したけど、佐鳴の模試に

行って留守でした。うちは貧ぼうなので佐鳴に行けない。

ぼくは困って市役所へ電話しました。

文化財課のおねえさんが出てくれました。「よく知らせてくれました。

えらいわね、昼から行ってあげるね」と言いました。

ぼくは、ほっとしたりうれしくて泣きそうになりました。

昼からおねえさんと番頭さんが来ました。

番頭さんが身長をはかりました。

それからおなかの方を調べました。ちんちんがあるのでオスだと言いました。

ぼくもあります。

おねえさんがファブリーズ?をかけています。

おねえさんと番頭さんがカモシカを袋に入れます。

みんなに親切にしてもらってカモシカも天国でよろこんでいると思います。

おねえさんたちが帰ったので押山の頂上へ行きました。

市役所のへんは32℃だそうですがここは26℃です。

風もふいていてすごくすずしいです。

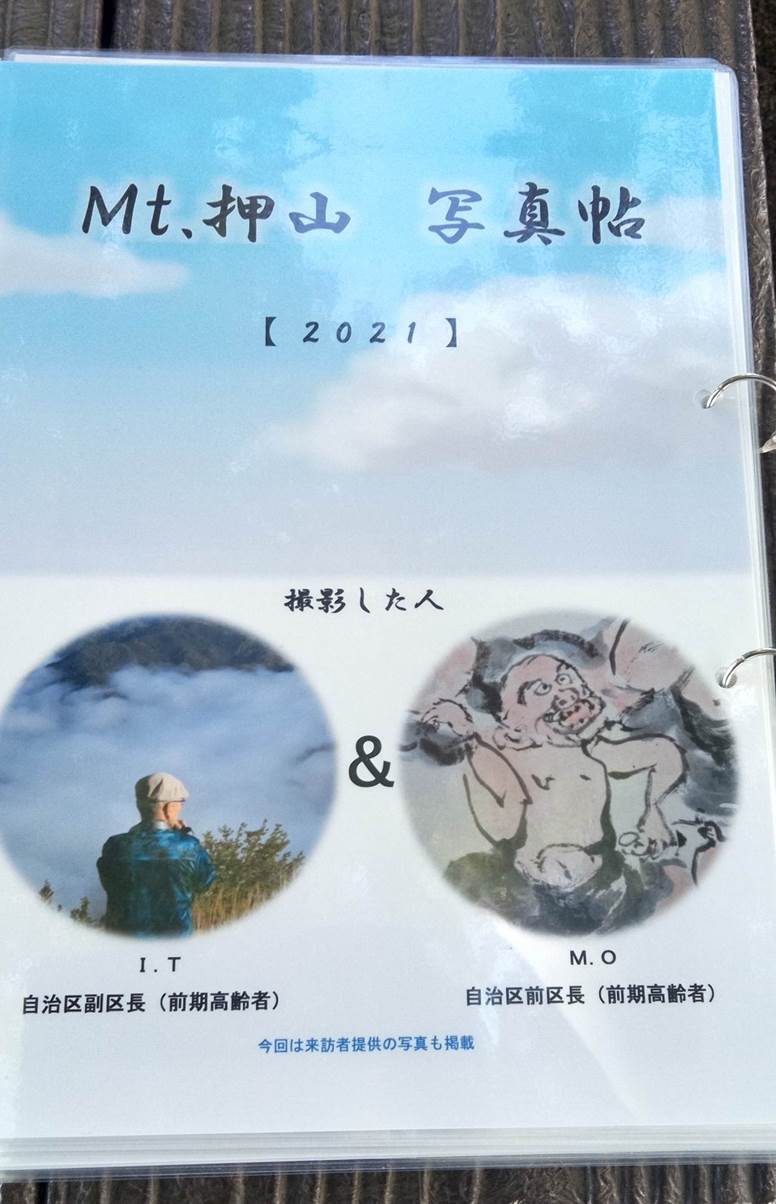

頂上の箱の中の写真集が新しくなっていました。

前区長はあぶない人みたいです。

山をおりたら、としお君とかつひと君が模試から帰っていました。

としお君はブービー賞でかつひと君は90でまわったなどとわけのわから

ないことを言ってました。ぼくも佐鳴に行きたいです。

Mさん投稿ありがとうございます

お客さんがいなくても頂上は絶好調

【 お客さんがいなくても頂上は絶好調 6/23 】

昨夜、押山の有志が克仁くんの家に集まり、中山間地の将来について熱心に

話し合った。

玉ねぎの天ぷらが甘くて絶品だった。

掘りたての芋を茹でたやつもホクホクで美味かった。

まこさの打った蕎麦は店に出せるレベルだ。

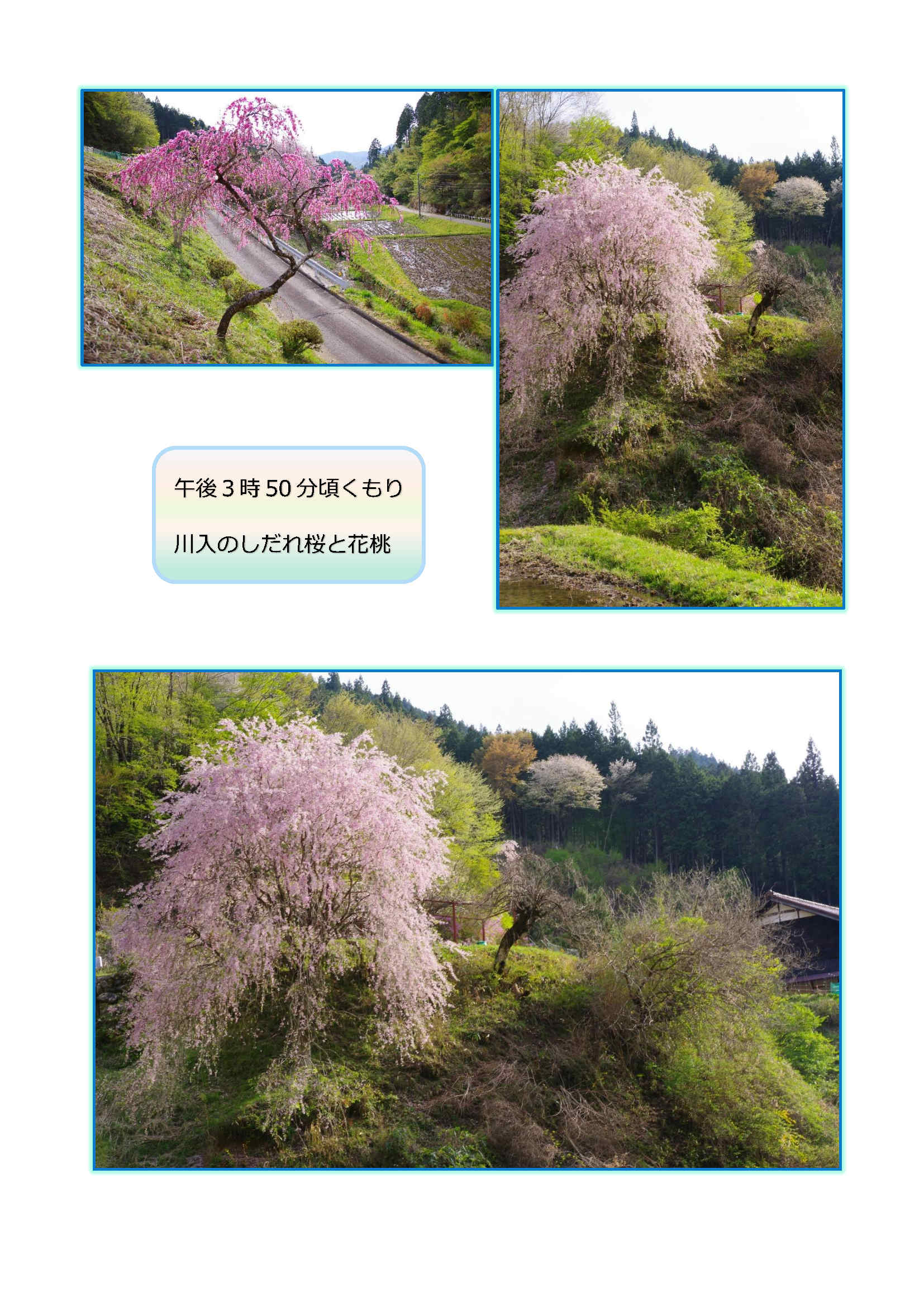

朝起きたら克仁くんの家の上の方が霧に包まれていた。

私は二日酔いもなんのその頂上に向かった。

雲海の出来損ない・・みたいなかんじか

そういえば副区長も市役所のGさんもいない。

どこかで悪事に加担しているのだろう。

山から煙が噴き出して雲になっているように見える。珍光景だ。

雲の赤ちゃん誕生か?

エサをたくさん食べて大きな入道雲になるんだな、きっと。

やがて雲の間から家や橋が見えてきていとおかし。

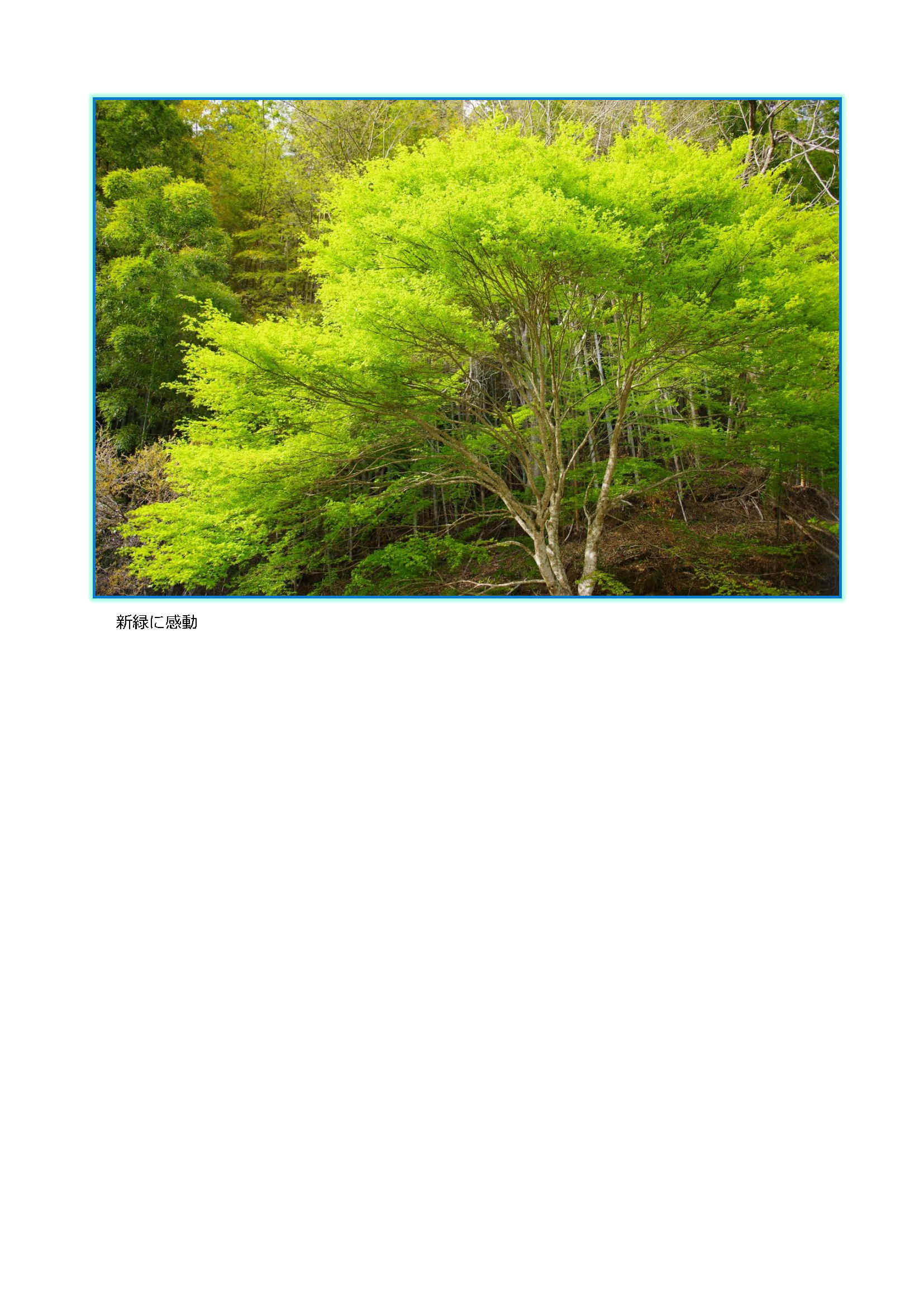

ついでに押山古道を歩いてみた。

道の両側は雑草ではなく山アジサイである。いい感じだ。

これはとしお君の功績である。

年に1〜2回有志で草刈りをするのだが、私が山アジサイを刈ろうとすると必ず

としお君が目を三角にして怒り、その結果守られてきたのだ。

皆でとしお君をほめてあげよう。

これが山アジサイの花。

清楚で可憐で薄幸の美少女みたいだ。

時期が遅くてまばらになっていたのが残念

Mさん投稿ありがとうございます

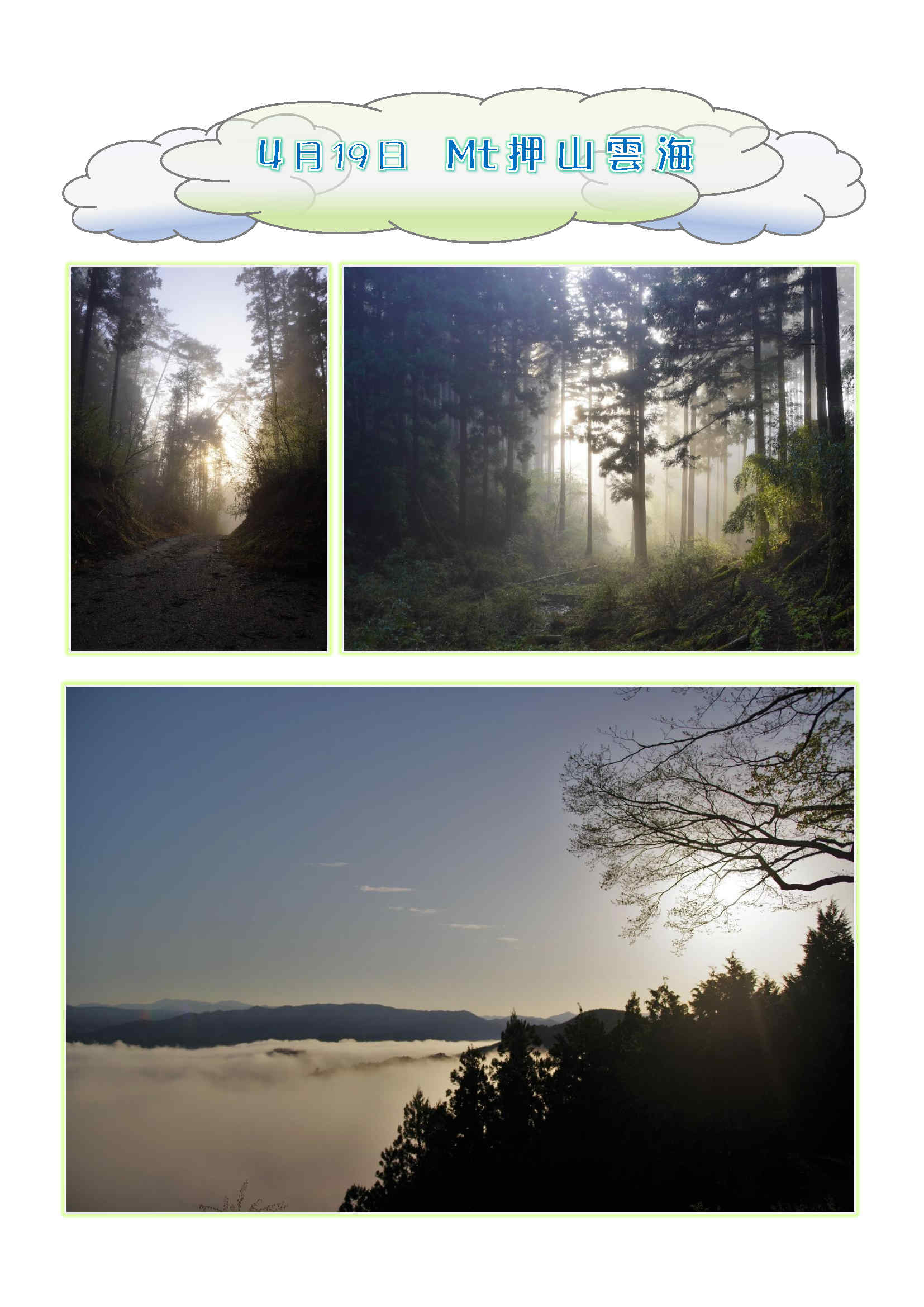

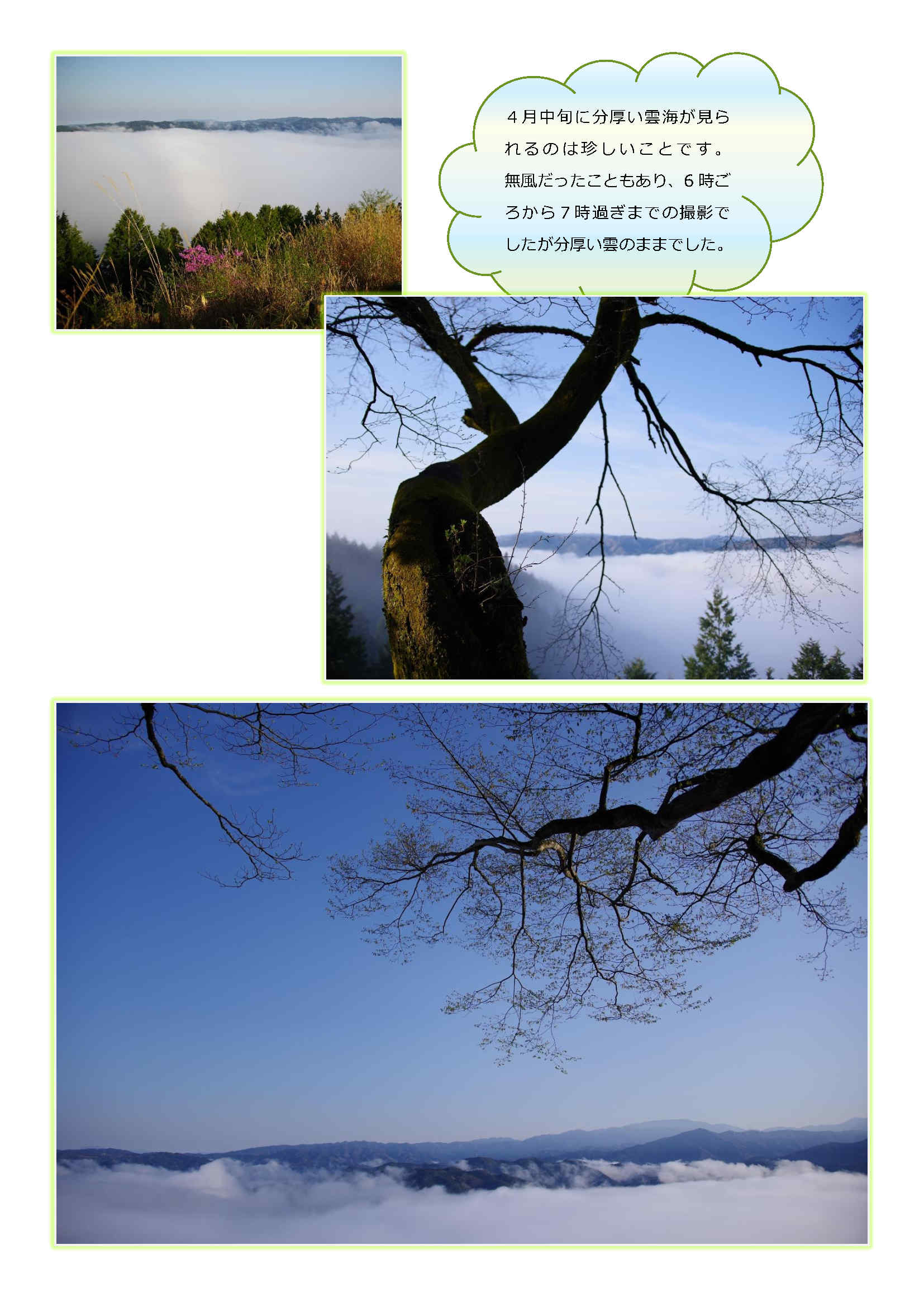

ツーリズムとよたの画像入れ替え

【 ツーリズムとよたの画像入れ替え 】

豊田市の公式観光サイトであるツーリズムとよたに「押山 雲海」というコーナー

があります。

6月初めにここの画像入れ替えをおこないました。

これです。なんてすばらしいでせう!!

https://www.tourismtoyota.jp/spots/detail/1541/

なお、今回掲載されずに終わった画像にも傑作がわんさかあります。

これは西尾市からやってこられる横山勝様の作品です。

横山様は深夜に来られて夜明けまで撮影されるので、押山のカモシカたちも

はじめはびっくりしたと言ってました。

Mさん投稿ありがとうございます

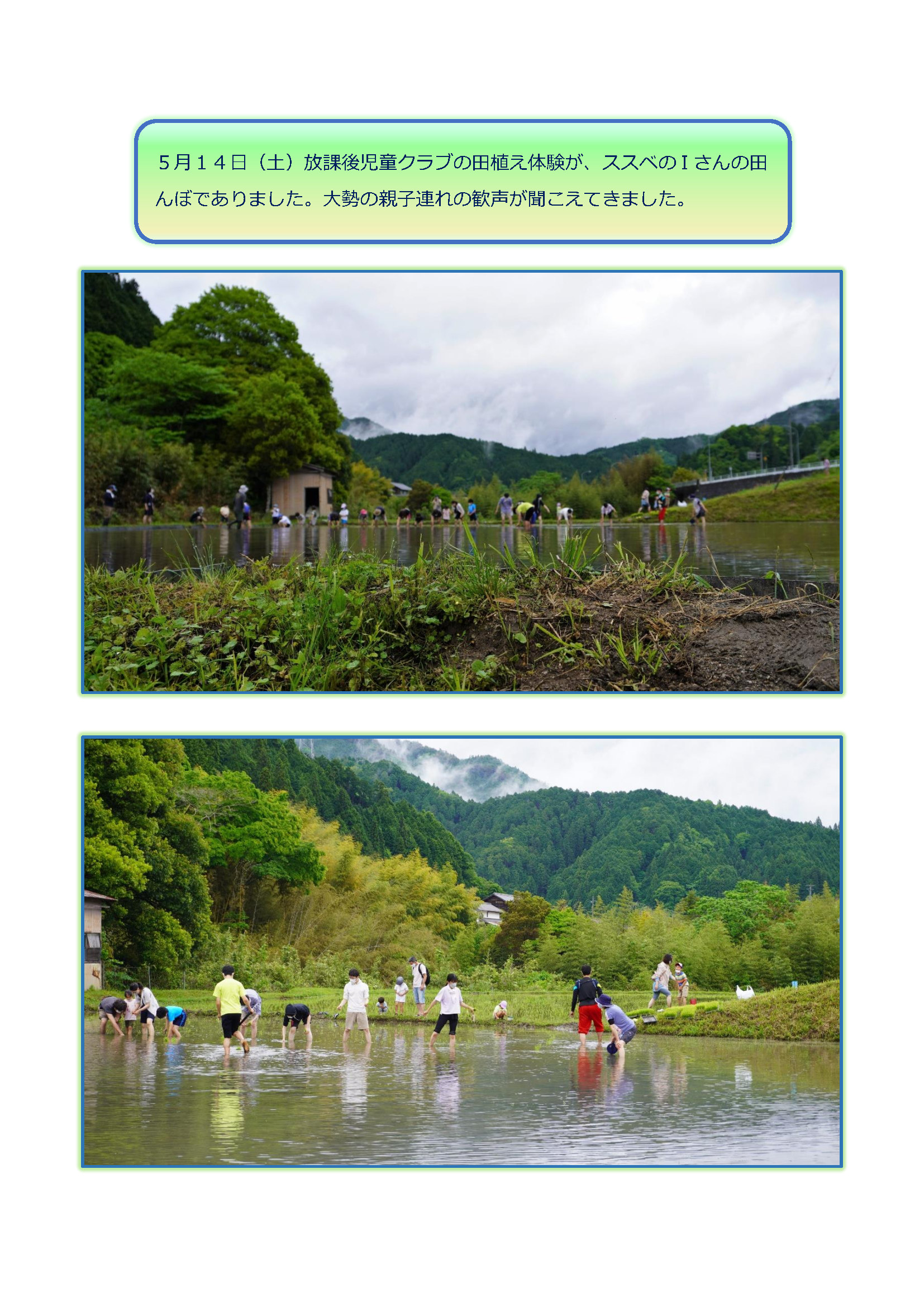

副区長の楽しい田植え

【 副区長の楽しい田植え 5/15 】

副区長のiさんが田植えをしていました。

楽しそうです。WRCごっこだそうです。

ラリー開始! しゅっぱーつ! ぶいんぶいん

〽 晴れた空あ~ そよぐ風え~ (ホントは曇りだけど気分は日本晴れ)

ギュイーン!

コーナリングは華麗なドリフト走行 (・・のつもり)

次は曲乗りだ! ばきゅんばきゅん (普通、ラリーではやらんと思うが)

今度はかくれんぼ (これもラリーではやらんだろう)

田植えってホントに楽しいですね 1年中やりたい

午後は宇宙戦艦ヤマトごっこやります! (勝手にやってください!)

Mさん投稿ありがとうございます

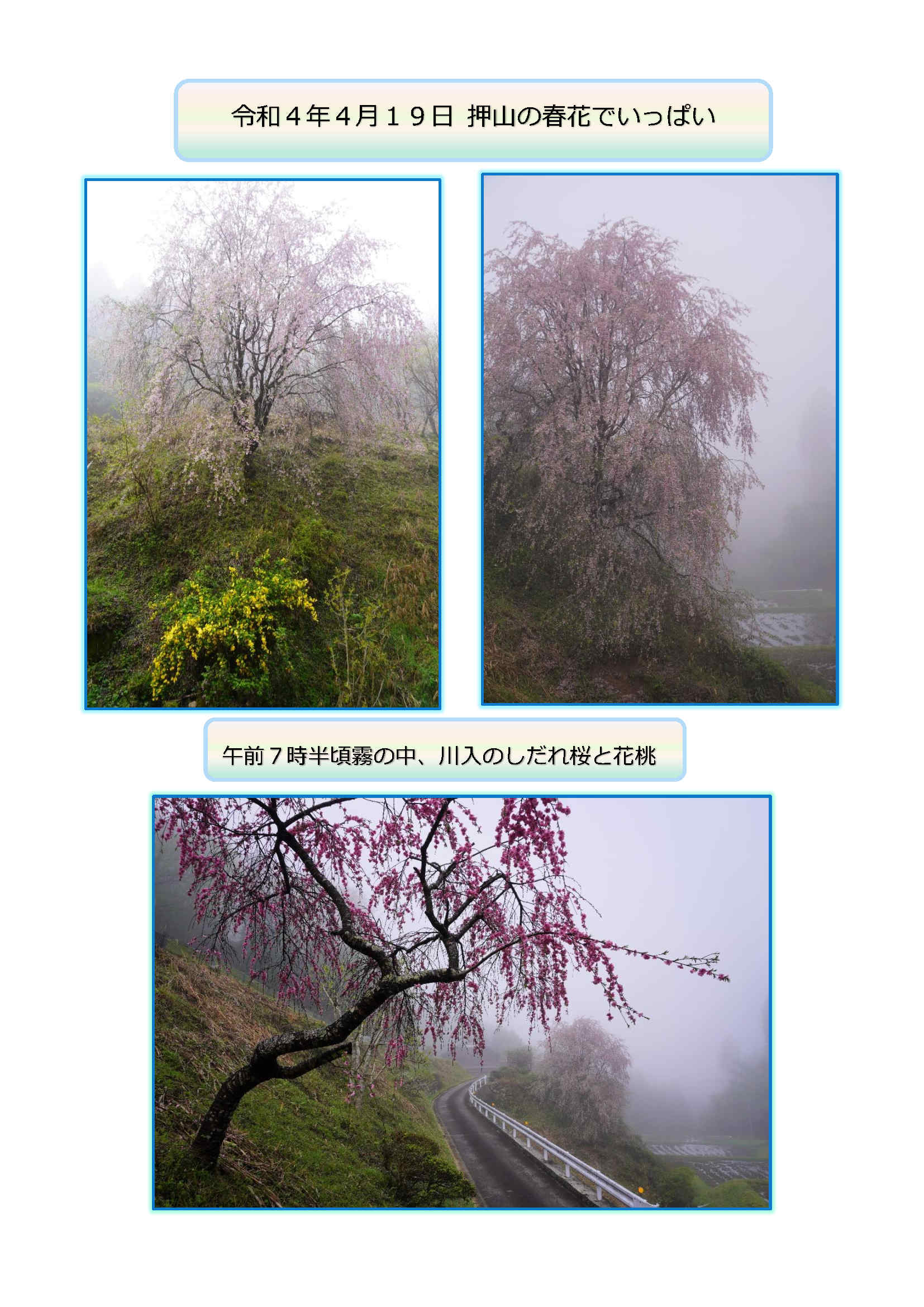

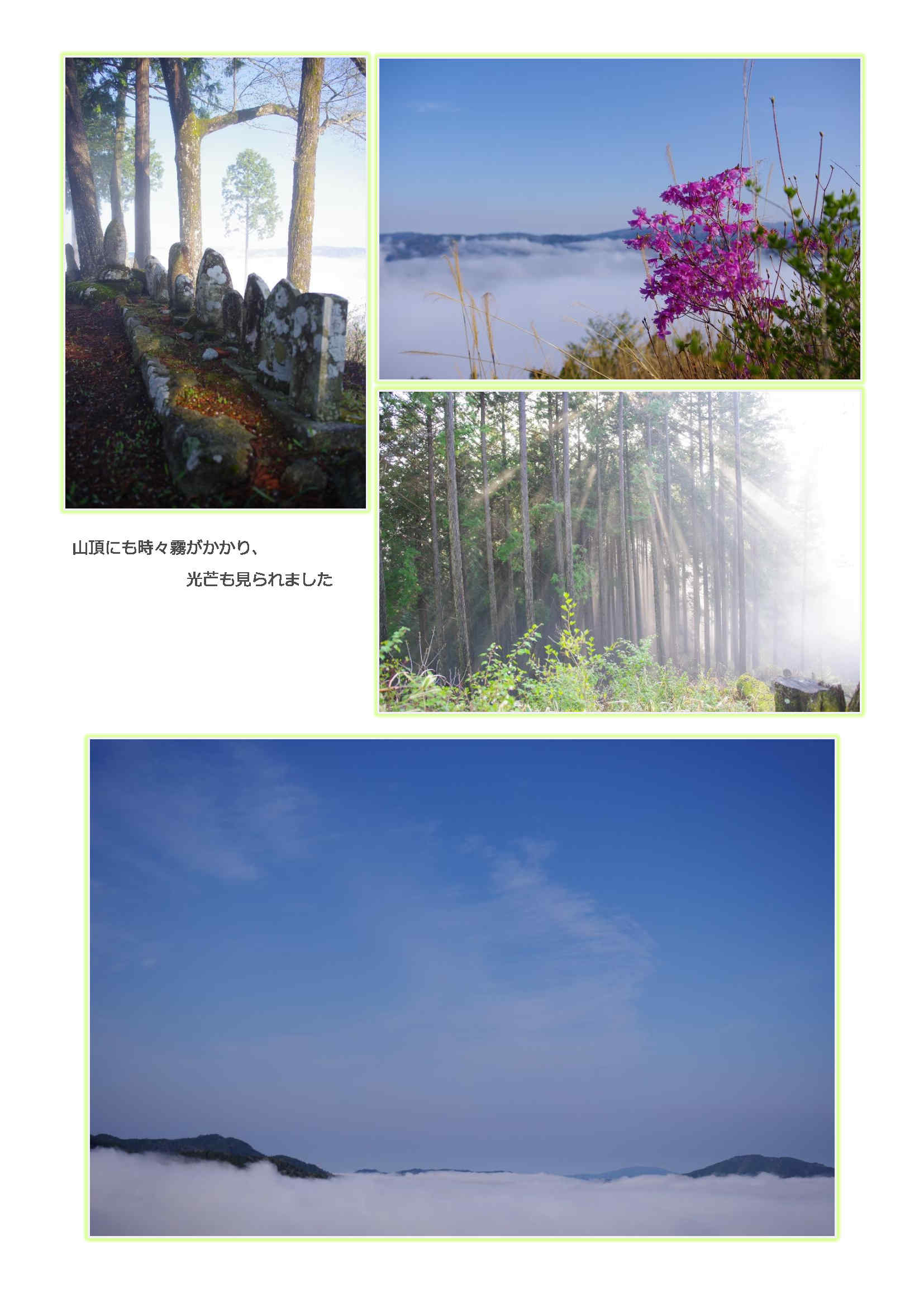

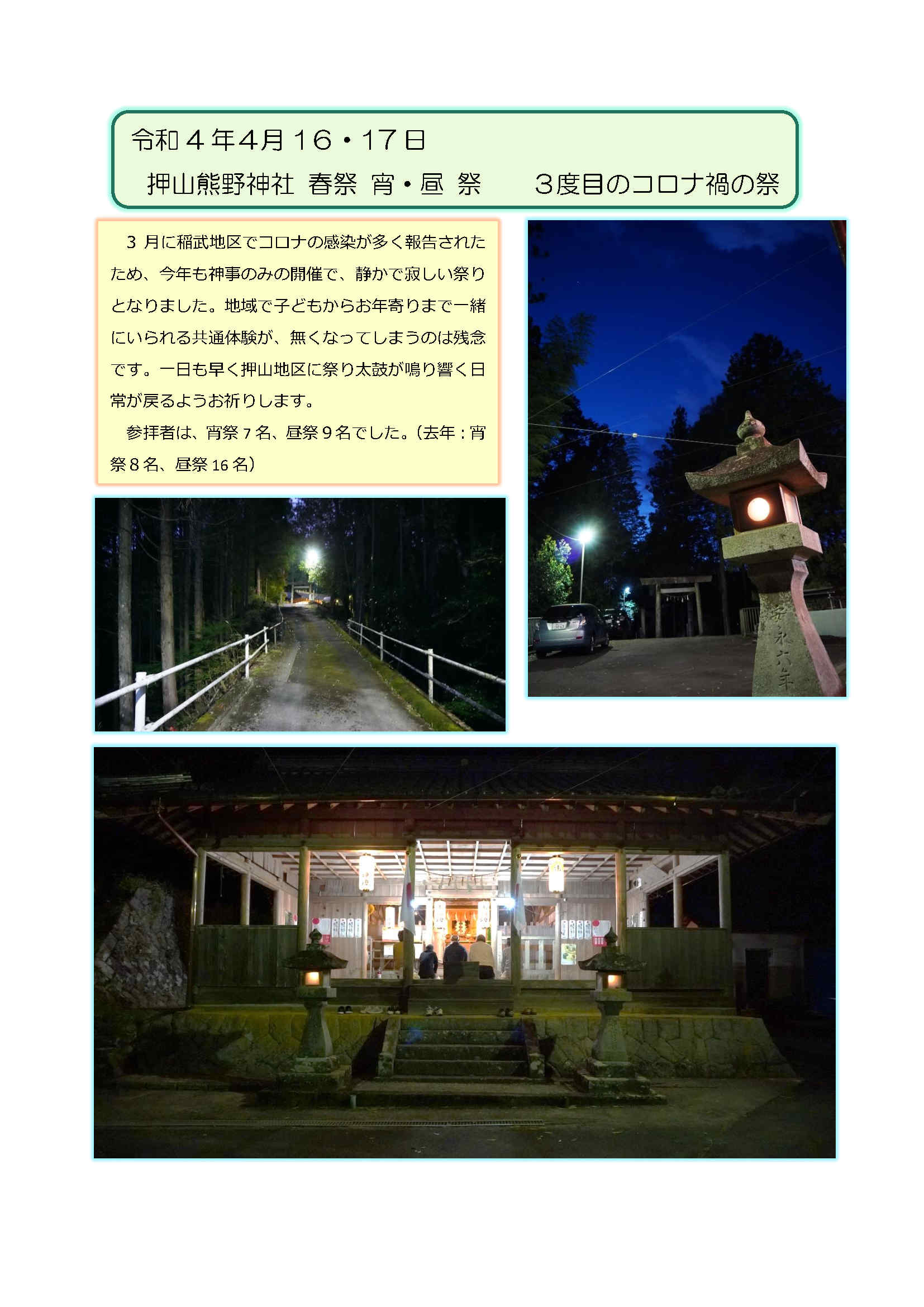

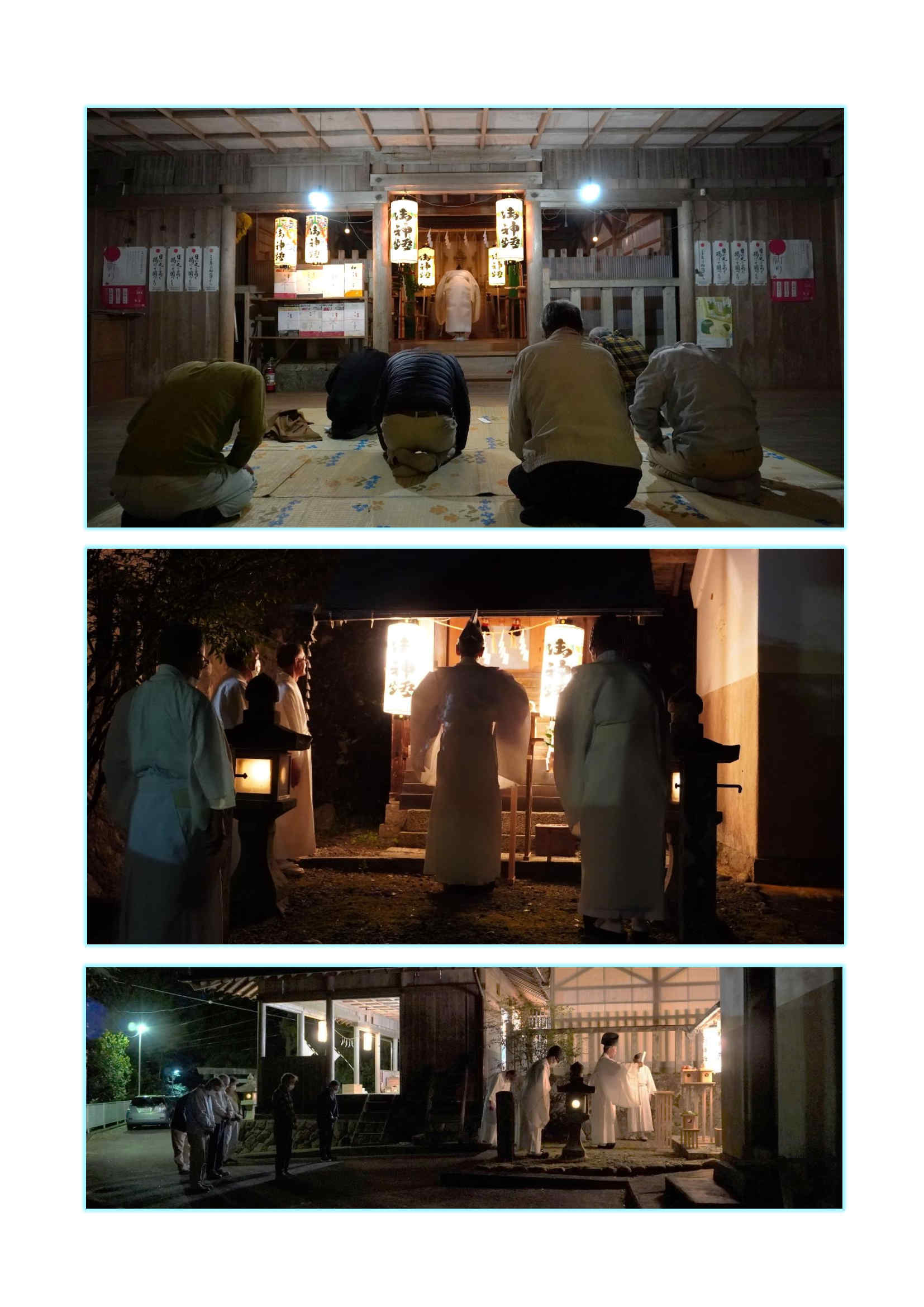

春の雲海 4/25

【 春の雲海 4/25 】

朝、Mt押山.頂上に行ったら光芒が見えました。天使が出てきそうです。

夜私が寝ている間に、天使が来て、草ボーボーの畑を魔法できれいにしてくれると

うれしい。

光芒が見えるということは霧がかかっているということです。

霧がかかっていると絶景が見えません。あたりまえです。

しかし、あきらめてはいけない。

人生いかに生きるべきかとか自分は地域のために何をなすべきかなどと考えていると

だんだん眠くなり、うつらうつらしているとそのうち晴れてきます。

今朝の雲海はすばらしい!恵那市が雲に埋まっています。

でもここには誰もいません。瀧澤iさんの姿も見えません。

どうしたのでしょうか? 何か不平不満があるのか?まさか病気?

後で虎屋の羊羹を持ってお見舞いに行くとするか・・・

駒山の頂上が海に浮かぶ島みたいです。すごいね。

そういえば今朝は市役所のGさんも来ていません。

Gさんは秋の早朝毎日のようにやって来ます。

家に居づらい事情があるのかもしれない。

でも今日はお許しが出て家に居るのでしょうか。

いやいや、他所をさ迷っているのかもしれません。後で市役所へ行って確認しよう。

Mさん投稿ありがとうございます

越冬大根

畑の真ん中に何か生えている!?

おお、これは畑で冬を越した大根ではありませんか。

しかも花が咲いています。

大根はもう満身創痍ボロボロで息も絶え絶えです。

そういえば、私は昨年3月に区長を辞めました。

職務に熱心ないい人だったのに本当に惜しいことをしたものであるが、

それはともかく最後はこんなふうにボロボロでした。

大根は一部を野生動物に食われていました。さぞや辛かっただろう。

私も区長時代には火中の栗をアチチッと拾ったり、煮え湯をそ~れイッキイッキと

一気飲みさせられるような修羅場をくぐってきました。

過酷なな冬を乗り越えた大根は最後に可憐な花を咲かせました。

区長を辞めた私は巡礼の旅に出るはずでしたが未だ果たせていません。

農協や郵便局やコンビニなどを行ったり来たりしています。

Mさん投稿ありがとうございます